我院2025级本科生组队赴寿县开展实地考察学习

10月25日,地球和空间科学学院本科2025级空间方向的同学们以“探寻历史文脉,感知科技前沿”为主题,前往安徽省寿县开展实地考察学习活动。全天行程串联起楚文化历史探索与现代气象科考研究两大领域,通过沉浸式参观与专题学习,实现了从古代文明到极地科考、从文化传承到科技应用的多维认知拓展。

溯源楚文化,感受历史厚重

上午9时许,同学们抵达安徽省楚文化博物馆。作为皖北地区规模最大、展品最丰富的楚文化专题博物馆,馆内以“楚都寿春”为核心叙事线索,通过“文明曙光”“楚风汉韵”“寿县沧桑”三大展区,系统呈现了楚文化在江淮地区的起源、发展与传承。馆内珍藏的青铜礼器、漆器木器、铭文竹简等近千件,直观展现了楚国“抚有蛮夷,以属诸夏”的文化气度与工艺水平。考察过程中,通过讲解员对寿春历史背景的解读,以及对文物背后社会文化的阐释,同学们不仅了解了楚文化“兼容并蓄”的特质,更深刻认识到寿县作为“千年古县”的重要地位。

对话南极科考,聚焦气象科技

下午1时,同学们来到寿县国家气候观象台,重点参与了由资深气象科考专家主讲的南极科考专题报告。报告以“极地探索与气象研究”为核心,结合专家多年南极科考经历,从科学、技术、生活三个维度,全面解读了南极科考的价值与挑战。

报告开篇介绍了南极“冰原大陆”的独特特征——98%的面积被冰盖覆盖,平均海拔2350米,是世界上最寒冷、最干燥、风最大的大陆。随后详细说明了我国在南极建立的科考站网络,包括长城站、中山站、昆仑站、泰山站的地理位置、建成时间与核心功能。

在科考任务板块,专家围绕气象与环境研究的核心目标,拆解了日常工作的关键环节。具体包括通过精密仪器开展大气成分观测,采样气体存储与运输;定期对科考站内的观测设备进行维修与校准;开展地面常规探测,记录气温、气压、风速等;同时协助其他科考团队完成冰川学、地质学等领域的现场作业。

此外,专家用生动的案例讲述了南极科考的后勤保障体系。破冰船(如“雪龙2”号)作为“生命线”,承担着人员运输、物资补给与破冰航行的关键任。生活保障方面,通过专业的冷冻技术储存冷冻食品,同时利用科考站的温室种植少量新鲜蔬菜,以补充维生素;科考站配备了专业的心理咨询服务,设置了阅览室、健身房等场所供队员开展休闲活动,保障队员的身心健康。

报告的最后部分聚焦南极的生态与景观。专家展示了南极冰盖与冰川景观,同时分享了南极独特的生物种群,包括阿德利企鹅、帝企鹅、威德尔海豹和南极贼鸥等。此外,还展示了南极夜空中绚丽的极光影像,让我们领略到极地自然景观的震撼与神秘。

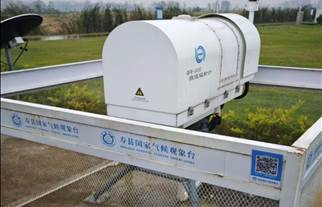

报告结束后,在观象台技术人员的带领下,考察组实地参观了室外气象观测场,近距离了解各类气象观测装置的工作原理与应用场景。

在室外观测区,技术人员依次介绍了针对不同气象要素的测量设备:用于监测强对流天气的雷电测量仪,可实时记录雷电发生的时间、位置与强度,为雷电灾害预警提供数据支持;雨量计与雪量计通过高精度传感器,自动记录不同时段的降水量与降雪量,其外层栅栏的设计有效削减了风力的影响;光照测量仪用于监测太阳辐射强度,为农业生产、太阳能利用等提供参考;现场还展示了人工增雨火箭发射装置,技术人员讲解了其通过发射含有催化剂的火箭弹,影响云层微物理过程以实现增雨增雪的作业原理。

同学们学习了解微波辐射计的应用——通过接收大气中微波辐射信号,反演大气温度、湿度的垂直分布;同时观察了湿度测量仪等设备的实时监测数据,这些数据通过网络传输至国家气象数据中心,为天气预报、气候研究提供基础支撑。参观过程中,技术人员还结合寿县的气候特征,讲解了各类设备在本地气象观测中的具体应用案例,让考察组对气象观测从“数据采集”到“实际应用”的全流程有了清晰认知。

此次寿县之行,通过上午对楚文化的深度探索与下午对气象科技及南极科考的专题学习,同学们实现了“历史”与“科技”的跨界认知。从楚文化博物馆中承载千年文明的文物,到国家气候观象台里监测大气变化的精密仪器,再到南极科考中人类对极地的探索与坚守,不仅拓宽了知识边界,更让同学们深刻感受到文化传承的温度与科技探索的力量,为后续相关领域的学习与研究提供了直观且宝贵的实践参考。

返回列表

返回列表