安徽省极地环境与新污染物重点实验室

平台基本情况

1998/1999年中国科学技术大学派出孙立广教授和谢周清博士参加了中国第15次南极考察,1999年成立了中国科学技术大学极地环境研究室,2005年与国家海洋局极地考察办公室共建了极地生态地质学联合实验室,2017年获批建设安徽省极地环境与全球变化重点实验室,2024年评估获得优秀,并更名为安徽省极地环境与新污染物重点实验室。实验室围绕“极地环境和新污染物”这一核心科学问题,聚焦环境观测装备技术研发与应用、极地环境与气候变化、新污染物与健康三项重大前沿科学技术问题,不断完善极地科考、科研平台与技术支撑体系,努力为我国极地科学研究、人才培养、科技产品研发与应用、国家极地战略发展以及提升安徽省的科技实力等方面做出贡献和发挥重要作用。

平台科研布局

习近平总书记在《全国生态环境保护大会》上强调“要把应对气候变化、新污染物治理等作为国家基础研究和科技创新重点领域”,极地是气候变化及污染物研究的热点区域。实验室以中国科学技术大学为坚实依托,精准定位于极地环境与新污染物研究的国际前沿阵地,深度聚焦极地对全球气候变化的响应与反馈这一核心支撑点。紧密围绕我国“认识极地、保护极地、利用极地”的战略方针,以及“应对气候变化”“深入推进环境污染防治,开展新污染物治理”等国家重大战略决策和生态文明建设的迫切需求,以提升我国极地科技核心竞争力为根本出发点,致力于开展极地环境与新污染物领域的核心理论和前沿技术研究,全力打造集科研、创新、人才培养于一体,具有全球影响力的极地环境研究创新高地,为全球生态环境保护和可持续发展贡献安徽智慧和力量。

平台优势功能

实验室长期深耕极地环境与新污染物研究领域,历经多年砥砺沉淀,在多方面展现出独特且显著的优势:

1. 科学考察:实验室先后派出70余人次赴南北极科学考察,30余人次赴西沙群岛及中国近海科考。这些科考备受媒体关注,中央电视台、人民日报及省市各级媒体纷纷报道转载,极大地提升了大众对极地科考的认知和兴趣,有力彰显了安徽科技水平,增强了其在全国乃至全球的影响力。

2. 科学研究:实验室聚焦 “极地环境、全球变化与新污染物” 这一关键科学问题,从历史演化与现代过程双重视角出发,以极地为核心研究区域,并与中低纬度人类活动密集区域进行对比研究。通过深入剖析环境演变过程及其背后的自然与人为因素,形成了独树一帜的研究风格。实验室科研实力雄厚,承担各类科研项目达 70 余项,在国内外核心期刊发表学术论文500余篇,其中SCI收录期刊文章超400篇,包括Nature及子刊Nature Geosciences、Nature Communications等顶尖学术期刊。

3. 人才培养方面:致力于打造多学科交叉融合的综合性、开放式创新研究平台,实验室通过积极引进与精心培育,组建了一支富有创新精神的科研团队,包括安徽省级教学名师、中科院优秀导师、国家杰出青年基金获得者、国家重大人才工程特聘教授、国家创新人才项目青年学者、教育部新世纪优秀人才等。在此基础上,逐步构建起特色鲜明的学科与人才培养创新基地,为科研事业的持续发展提供了坚实的人才支撑。

4. 科普宣传:积极履行社会责任,实验室广泛开展极地科普宣传活动。活动形式丰富多样,涵盖中科大科技周科普宣传,中小学、幼儿园的地球科学科普教育等。孙立广教授编著了多部科普著作,包括《十万个为什么(第六版地球科学卷)》《南极100天》《风雪二十年:南极寻梦》《趣南极》等,主讲的《极地考察与全新世生态地质学》是我国极地领域国家精品视频公开课。通过科普宣传,有效提升了公众对极地科研工作的认知与理解,激发了社会各界对极地科学的兴趣与关注,为科普事业的发展贡献了重要力量。

代表性成果

1.锚定世界科技前沿,面向极地生态保护,深挖极地古生态与古气候演变密码

实验室率先建立了利用极地生物粪土层重建企鹅等关键物种种群数量、食性、栖息地等古生态要素演化过程的生态地质学研究体系(Nature, 2000),对南北极典型生物种群和生态系统开展研究,取得了一系列创新性成果。(1)揭示了不同历史时期极地关键物种的种群和栖息地动态以及对大气、海洋要素的响应机制;确定了东南极和罗斯海冰消期以来最古老的企鹅繁殖地;发现了气候异常引发的企鹅大规模死亡和繁殖地废弃的生态灾难事件;系统量化了过去40年西南极半岛多营养级生物的协同南移;揭示了大气-海洋环流驱动罗斯海小冰期企鹅数量反常增加的新机制。(2)创新性地采用生物粪土沉积中的Cd、Hg同位素等相关指标,重建了极地海冰、海洋环流、相对海平面、野火活动等环境要素的长期变化,通过生物粪土层这一研究载体,建立了气候环境条件与极地生态系统演化的直接联系。(3)开展了南北极站基重金属污染评价,湖泊以及苔原N、P、Se等元素形态等研究,表明海鸟和海豹等的生物粪输入显著地改变了极区元素生物地球化学循环。以上多项工作被Nature、美国地球物理学会(AGU)选为研究亮点,或以封面文章发表,或入选中国极地考察40周年亮点成果,被New Scientist、自然资源报等国内外媒体报道,受到高度评价和广泛关注。为我国极地战略方针和应对气候变化的重大决策提供科学依据。

极地古生态与古气候研究成果在Nature发表或被Nature选为研究亮点

2.对标国际极地环境治理需求,深耕极地环境污染和气候变化研究

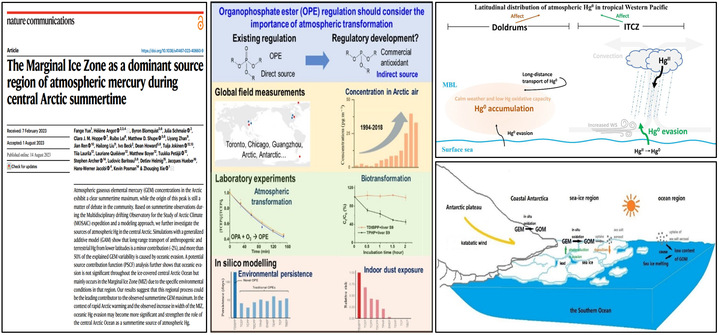

实验室依托多年的南北极科考航次,结合现场在线观测及采样分析、实验室精准检测以及模拟实验等多维度研究手段,在极地大气污染物的迁移转化、极地大气气溶胶的理化性质及气候效应、极地苔原温室气体排放特征等子领域取得了丰硕成果。(1)在环境污染物研究方向,系统探究了自北极至南极全球尺度下大气污染物特征及影响因素,揭示北冰洋夏季海冰边缘区是重要的大气汞排放源;阐明了赤道无风带及辐合带对热带海域大气汞循环的特殊作用,以及南极不同地表类型对大气汞循环的影响机制。此外,在南极半岛首次监测到有机磷酸酯新污染物,为全球新污染物管控政策的制定提供了重要的科学依据,警示在新污染物管控政策中应当考虑其大气转化过程。(2)在大气气溶胶研究方向,针对全球海洋及极地地区的大气二次有机气溶胶、海盐气溶胶和生物质燃烧排放气溶胶,深入探究了它们的来源及生成过程,为理解气溶胶在全球气候变化中的作用提供了关键数据支持。(3)在温室气体排放研究方向:系统研究了南极苔原环境下甲烷、氧化亚氮等典型温室气体以及卤代烃等活性气体的排放特征和影响因素,为评估极地地区对全球气候变化的贡献提供了重要依据。系列成果发表于Nature Communications、One Earth、Environmental Science & Technology、JGR-Atmospheres等国际权威期刊,成为我国极地大气研究领域的重要组成部分及骨干力量。

极地环境污染和气候变化相关研究成果在Nature子刊等国际权威期刊发表

3.响应国家环境监测与生态保护战略号召,聚焦环境光学仪器前沿研发与极地多元应用

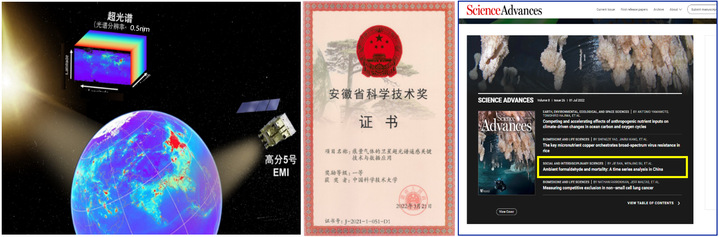

在科技强国的战略背景下,实验室肩负使命,专注于天空地一体化超光谱遥感装备与人工智能解析技术的前沿探索。面对欧美技术生态封锁的严峻挑战,实验室科研团队攻坚克难,自主研发出国内首个紫外可见超光谱卫星遥感反演技术,填补了国产超光谱卫星在有毒有害气体精准遥感领域的空白,且精度达国际最先进同类卫星的同等水平。提供了极地地区污染气体和温室气体的空间全覆盖分布数据,为极地生态环境研究与全球气候变化分析提供了关键数据支撑。科研团队依托卫星遥感结果与全国健康数据开展交叉分析,揭示了即使在室外低浓度甲醛的短期暴露情况下,也会显著增加非意外总死亡风险。该研究成果发表于国际知名期刊《Science Advances》,并成为当期 43 篇文章里被重点推荐的4篇封面文章之一。

实验室自主研发的国产超光谱卫星遥感技术,被生态环境部卫星环境应用中心认定为官方标准产品,在中国环境监测总站、国家大气污染治攻关联合中心等政府部门的“美丽中国”生态文明建设中广泛推广应用。特别是在保障国家重大活动期间空气质量的关键任务中,国产超光谱卫星遥感技术成功提供核心支撑,打破了多年来高度依赖国外卫星载荷的局面,获国家中长期科学和技术发展规划纲要“高分辨率对地观测系统”重大科技专项优秀成果特等奖、何梁何利基金科学与技术创新奖、科学探索奖、中国青年科技奖、国家科技进步二等奖 (第2完成人)、安徽省科学技术一等奖 (第1完成人)、中国专利优秀奖等学术奖励。

自主研发的国产超光谱卫星遥感技术获安徽省科学技术一等奖,相关研究成果发表于国际知名期刊Science子刊

4. 深耕极地科研,点亮科普之光

实验室不仅在学术研究上取得丰硕成果,也积极投身极地科普宣传工作,包括举办极地科考样品展、中科大科技周科普宣传、中小学、幼儿园地球科学科普活动等。孙立广教授在科普创作领域成果斐然,编著了多部极具影响力的科普著作,包括《十万个为什么(第六版地球科学卷)》《南极100天》《风雪二十年:南极寻梦》《趣南极》,其中《风雪二十年:南极寻梦》获安徽省科普作家协会一等奖,《趣南极》获2022年全国优秀科普作品。同时,孙立广教授主讲的《极地考察与全新世生态地质学》作为我国极地领域国家精品视频公开课,为广大线上学习者提供了系统学习极地知识的优质资源,在极地科普教育中发挥了重要作用。

返回列表

返回列表