中国风云三号卫星被动微波遥感为全天候植被物候监测提供新视角

近日,中国科学技术大学地球和空间科学学院、风云卫星遥感联合实验室李锐教授团队联合中国气象局气象探测中心,成功利用我国风云三号D气象卫星的被动微波遥感技术,实现了对北半球森林与草地植被物候期的有效提取,为全球植被生长监测和碳循环研究提供了全天候、高频次的遥感新手段。研究成果以“Remote sensing of vegetation phenology in the northern hemisphere from multi-channel passive microwave measurements of Chinese FengYun-3D satellite”为题,发表在国际环境遥感领域旗舰期刊《Remote Sensing of Environment》。

植被物候反映了植物年周期性生长变化,是理解生态系统对气候变化响应及碳、水循环过程的关键。其中,植被生长季开始日期(SOS)、结束日期(EOS)和长度(LOS)是最为关键的植被物候期参数。目前全球植被物候监测长期依赖于国际主流卫星光学传感器(如MODIS和VIIRS),基于国产卫星遥感探测的植被物候研究十分匮乏。同时,光学遥感易受云层干扰,难以实现连续观测,尤其在多云地区存在明显数据缺失,这很大程度上制约了全球植被物候的高频监测。风云三号D星(FY-3D)是我国第二代极轨气象卫星,近年来在观测能力和业务化应用水平上已取得了巨大成就。其搭载的微波成像仪具备穿透云雾的能力,可实现每日全球覆盖,并对植被含水量和结构变化高度敏感,在全天候、大尺度的大气和地表参数探测水平上已达到国际先进水平。然而,FY-3D被动微波遥感探测在植被物候研究领域仍是空白。

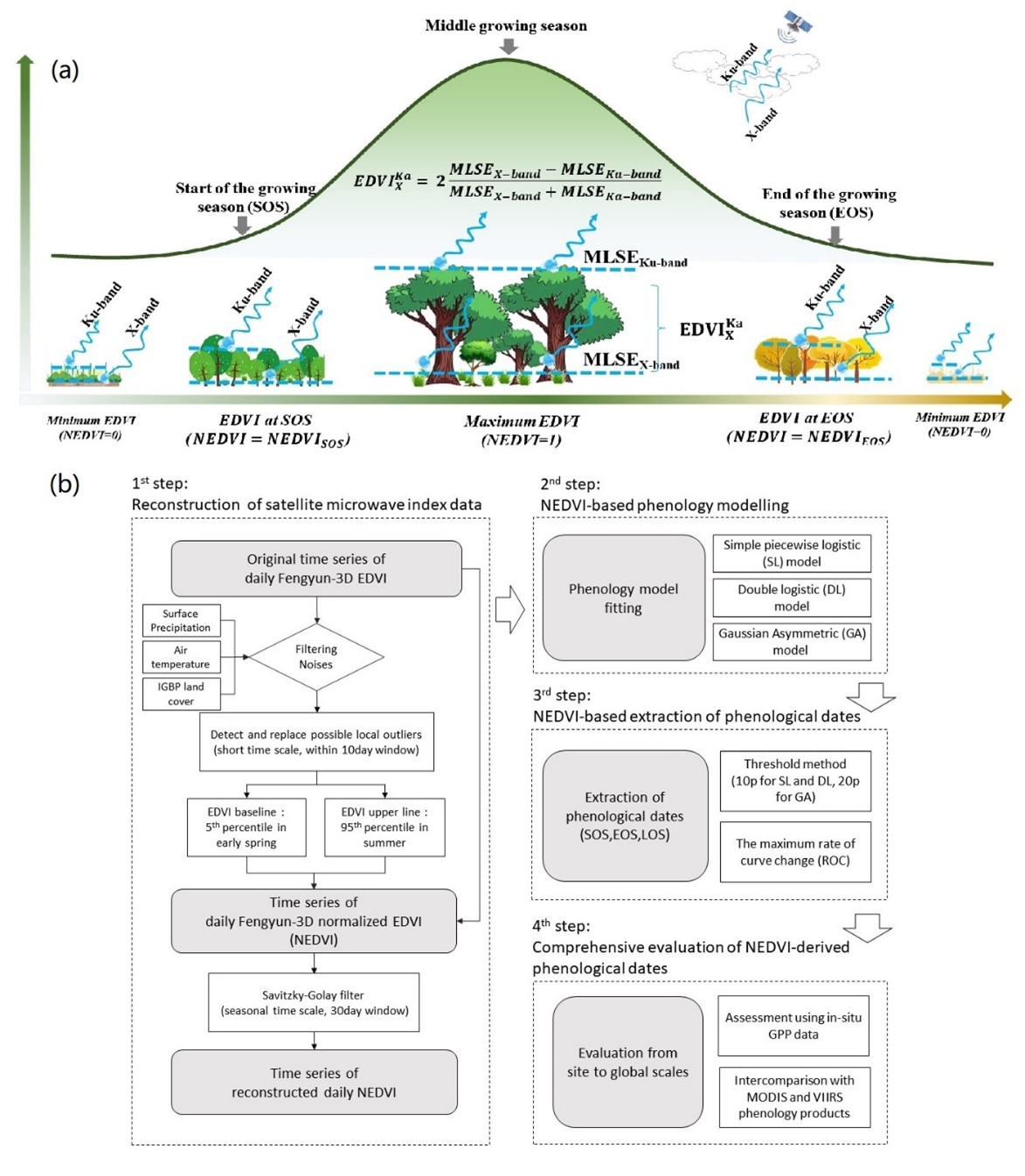

图1:(a) 利用FY-3D双通道微波EDVI与NEDVI监测植被物候期的示意图。(b) 基于FY-3D NEDVI的植被物候期提取框架及其验证流程。

对此,研究团队基于FY-3D 的X和Ka波段被动微波资料构建了归一化地表微波发射率差分植被指数(NEDVI)(图1a),并系统设计和比较了多种基于NEDVI时间序列的植被物候期模型和提取方法(图1b)。结果表明:NEDVI与植被站点GPP的季节变化具有较高一致性。尽管单一的物候模型和方法能够合理提取SOS,EOS和LOS等物候期参数,但采用“多模型平均”策略能进一步显著降低不确定性,提升物候期参数提取结果的稳健性。特别地,基于NEDVI相对阈值法的多模型平均结果与地面通量结果一致性高,所有站点的总体偏差小于2天。

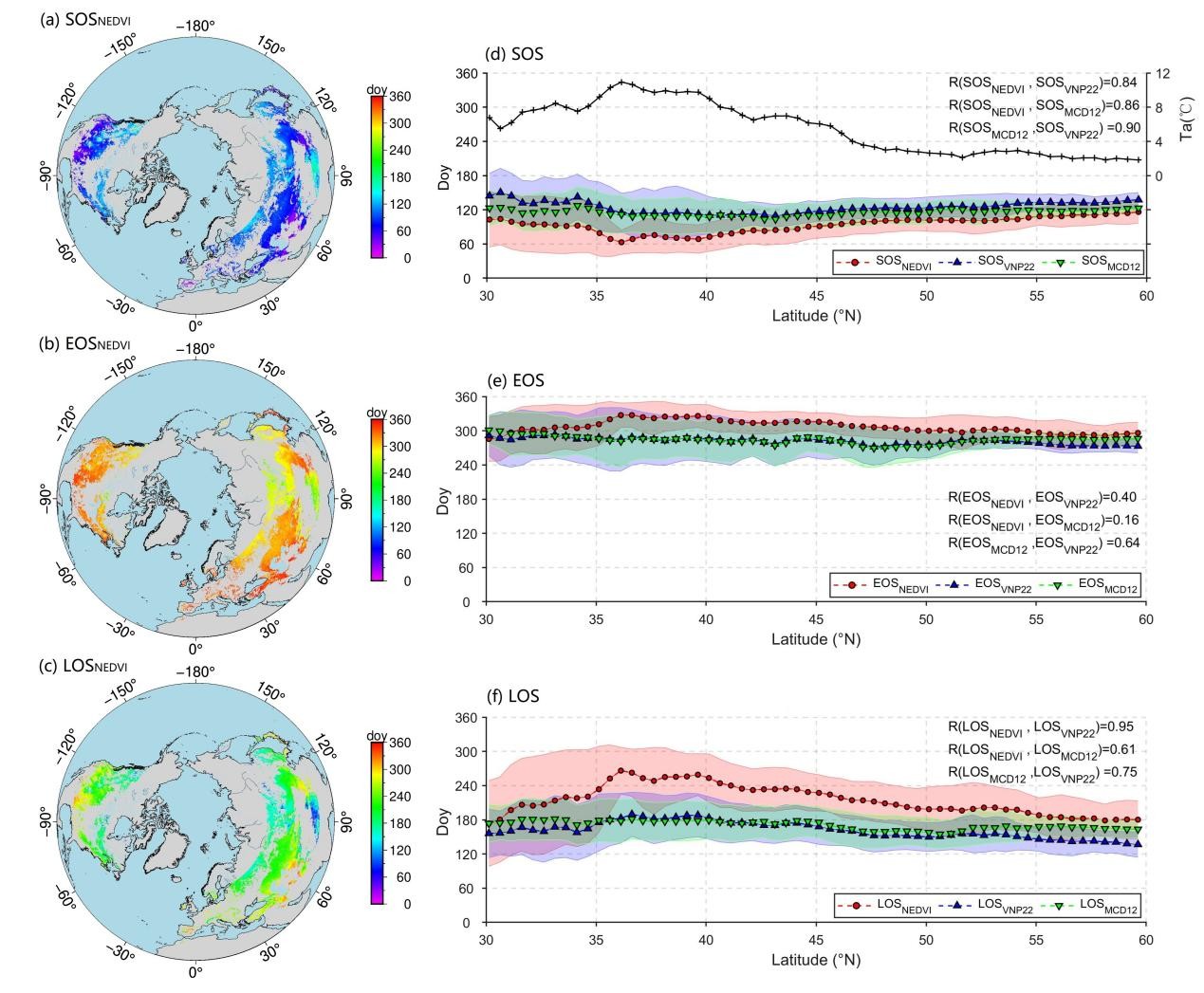

图2:基于FY-3D NEDVI反演的2022年北半球森林和草地(a)生长季开始SOS,(b)生长季结束EOS及(c)生长季长度LOS的空间格局。(d、e、f)展示了NEDVI物候日期纬度变化及其与MCD12、VNP22物候数据集的比较,并标注了相互间的相关系数。为辅助分析,(d)中叠加了对应的纬度年均气温(Ta)数据。

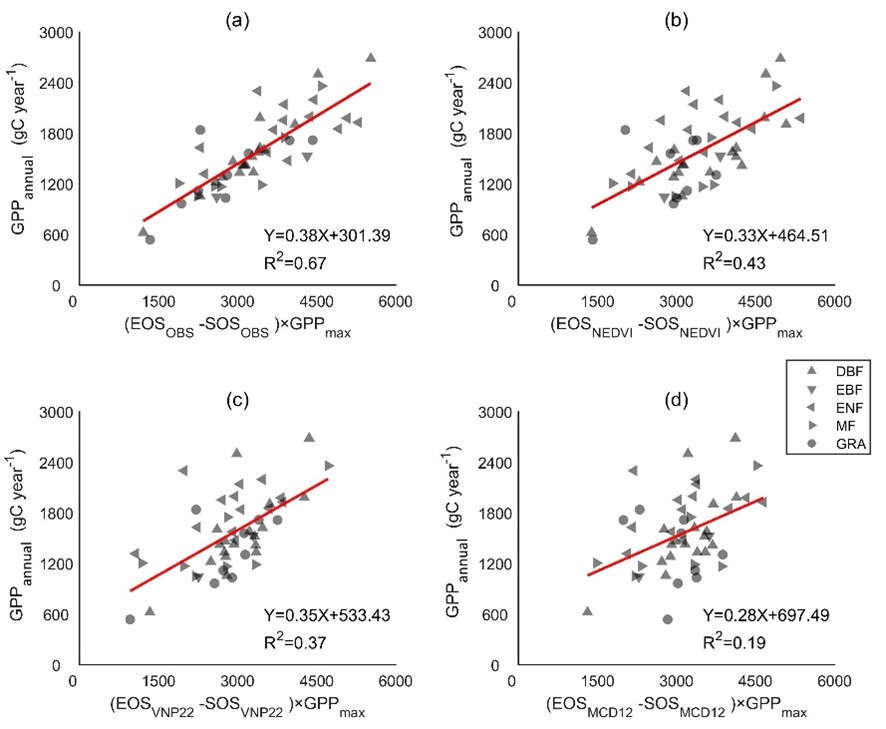

图3:森林和草地站点年总量GPP与卫星反演生长季长度和季节最大碳吸收能力乘积之间的统计关系(p<0.01)。

在北半球(图2),基于NEDVI所提取的植被物候期空间格局和纬度变化趋势,与国际主流光学产品(MODIS和VIIRS物候产品)具有高度一致性,验证了本方法在大尺度应用方面的可靠性。但在常绿林区域,NEDVI能够捕捉到更早的生长季开始、更晚的结束以及更长的生长季,这与站点结果一致,提供了传统光学遥感难以获得的重要互补信息。更值得注意的是,基于NEDVI提取的生长季长度与最大碳吸收能力相结合,可较好地解释森林和草地生态系统年总量GPP变化(R²=0.43),性能优于传统光学产品(图3)。因此,本研究结果验证了风云卫星在大尺度植被监测中的可靠性,充分展现了风云卫星微波探测在全天候、大尺度植被生态系统物候变化与全球碳循环研究中的重要应用潜力,能为全球植被物候和碳汇研究提供了新的数据来源和方法支撑。

论文第一作者为地空学院行星大气与全球变化专业王怿璞特任研究员,李锐教授为通讯作者,合作者包括中国气象局气象探测中心张鹏研究员。该研究受到国家自然科学基金重点项目和面上项目、国家重点研发计划课题、风云气象卫星专项和江淮气象联合基金、双一流经费专项资金等多个项目联合资助。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425725004018

参考文献:Wang, Y., Liu, Q., Li, R*., Hu, J., Zhang, P., Song, B. (2025). Remote sensing of vegetation phenology in the northern hemisphere from multi-channel passive microwave measurements of Chinese FengYun-3D satellite. Remote Sensing of Environment, 330, 114997.