中科大地空学院团队揭示“合声波扫频”根本机制

近日,学院陶鑫教授与合作团队的研究成果《What drives chorus wave frequency chirping?》以Letter 形式发表在等离子体物理国际专业杂志Physics of Plasmas 上,并同时入选该杂志精选论文( Featured Article)以及美国物理联合会(AIP)科学高光(Scilight)报道。

合声波(chorus waves)是一种常出现在地球辐射带中的电磁波,其频率随时间快速变化,被称为“扫频”(frequency chirping)。这种扫频现象也广泛存在于不同的等离子体环境与波动中,被认为与空间辐射带中高能电子的加速与损失、核聚变装置中的粒子快速输运、以及太阳IV型射电爆等相关。合声波的扫频机制是空间等离子体中一个充满争议的基本物理问题。过去五十年来,科学界基于合声波是窄带波动的现象,采用单波模型,普遍认为这种扫频现象是由高能电子沿波动磁场方向的电流分量驱动,从而引起单支波的频率变化而产生。然而,此前陶鑫与合作团队的理论研究提出了新的可能性,认为对于多个波模同时存在的系统,扫频源自于能量电子在背景波模中选择性激发其中的部分波模产生,而非单一波的频率漂移。合声波的窄带特性只是这一过程的自然结果而已。这一新理论模型属于多波模型。

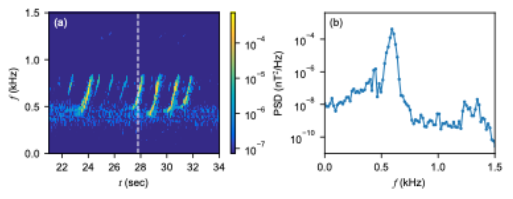

图1: (左)卫星观测到的合声波,显示典型的扫频结构;(右)合声波具有窄带特性,这一特性也成为单波理论模型的出发点。

为破解合声波扫频机制这一长期争论,陶鑫教授团队采用修改的第一性原理粒子模拟方法,设计了一种新的数值实验:在麦克斯韦方程中去除高能电子电流中的沿波动磁场分量,并进行数值模拟。结果显示,即使这一分量被完全移除,合声波仍然出现了典型的频率扫频现象。这一发现首次从“第一性原理”层面证明,合声波的扫频并不依赖于该电流分量的驱动,而是源于多波系统中波粒能量交换的自组织过程。这一结果为解释空间等离子体和聚变装置中普遍存在的扫频现象提供了新的统一物理图景。

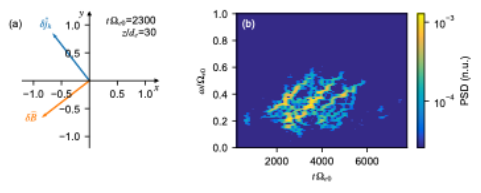

图2:在第一性原理模拟中移除平行于波磁场的电流分量(如左图所示),依然可以产生扫频现象(如右图所示)。

该工作第一与通迅作者为学院陶鑫教授,合作者包括意大利 ENEA-Frascati 中心的 Fulvio Zonca 教授和美国加州大学欧文分校的陈骝教授。团队此前提出的“Trap-Release-Amplify”(TaRA)模型与综合框架为解释合声波的产生机制奠定新的理论基础,而本次工作则首次通过第一性原理数值实验直接验证了多波模型的核心思想。

Physics of Plasmas 作为国际等离子体物理领域的权威期刊,每期仅有约4% 的论文被评为 Featured Article,以突显其在科学意义和影响力上的重要贡献。而AIPScilight 是美国物理联合会面向全球读者的科学新闻平台,每年从AIP旗下所有杂志中选择报道最具创新性和代表性的前沿成果。

该工作得到中国科学院战略性先导科技专项和国家自然科学基金的资助。研究团队计划进一步发展多波非线性扫频的统一理论,探索其在空间环境与受控核聚变中的共性规律,推动对等离子体中非线性波粒相互作用本质的理解。

返回列表

返回列表