低钒含量碳酸盐岩钒同位素测量方法上取得重要进展

近日,我院黄方教授课题组在低钒含量碳酸盐岩V同位素测量方法取得突破。该团队硕士研究生董琳慧和卫炜特任副研究员等人利用铁共沉淀法和MC-ICP-MS测定了碳酸盐岩的V同位素组成。相关研究成果以“Determination of Vanadium Isotope Compositions inCarbonates Using an Fe Co-precipitation Method and MC-ICP-MS”为题,发表于分析化学领域知名学术期刊《Analytical Chemistry》。

古海洋的氧化还原状态随时间的演化一直是古环境领域的重要议题。沉积于海洋中的碳酸盐岩是记录同时期海水信息的重要载体,而氧化还原敏感的V元素在全球范围内海水的同位素组成均一,因此海洋碳酸盐岩的V同位素组成(δ51V)是示踪全球古海洋氧化还原状态的潜在指标。碳酸盐岩的V含量极低(通常< 10 ppm),这使得现有的V同位素分析方法并不适用,国际上也未见相关数据报道,亟需适用于碳酸盐岩的V同位素分析方法。

该工作开发了有效的分析方法填补了这一空白。他们用铁共沉淀方法(如图1)来预富集样品中的V元素,以便将V元素与大量的Ca、Mg等基质元素分离,接着通过离子交换树脂除去引入的Fe,样品进一步纯化后,用MC-ICP-MS测量(样品-标样间插法)样品的δ51V值。

图1 铁共沉淀流程简图

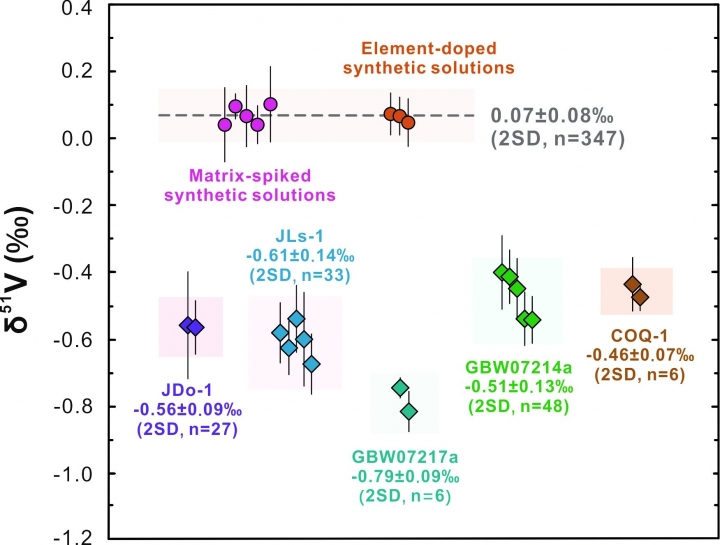

该方法中V的回收率接近100%,基于对自然碳酸盐岩标样和合成标样的多次测量表明δ51V测量精度好于±0.14‰(图2)。该研究首次报道了四种碳酸盐岩标样和一种火成碳酸岩标样的V同位素组成。JDo-1:-0.56±0.09‰ (2SD, n=27);JLs-1:-0.61±0.14‰ (2SD, n=33);GBW07217a:-0.79±0.09‰ (2SD, n=6);GBW07214a:-0.51±0.13‰ (2SD, n=48);COQ-1:-0.46±0.07‰ (2SD, n=6)。此方法为研究地质历史时期全球海洋氧化还原状态的演化提供了一个新颖的手段。

图2合成标样、碳酸盐岩和火成碳酸岩标样的δ51V值

中国科学技术大学地球和空间科学学院硕士研究生董琳慧为论文第一作者,卫炜特任副研究员为论文通讯作者,共同作者包括中国科学技术大学黄方教授、博士研究生余成龙和侯振辉高级工程师,中国科学院南京土壤研究所曾振,以及南京大学陈天宇教授。该论文得到了国家重点研发计划重点专项项目(2018YFA0702600)、国家自然科学基金项目(42073021、41902025、41630206和41822603)和安徽省自然科学基金面上项目(1908085MD112)等项目的联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c04800

(董琳慧 卫炜)

返回列表

返回列表