中国科大在我国夏季臭氧污染机理研究方面取得重要进展

近年来,我国大气污染(PM2.5、NO2、SO2)问题在国家的有效治理下,得到了显著地改善。但是,夏季近地面臭氧(O3)污染问题却日益突出,对公众健康和生态环境等造成严重危害。

中国科大地空学院的姜哲研究员团队与国内外同行合作,利用中国和美国地面污染物监测数据和大气化学输运模式,来探究人为排放对我国东部城市群2014-2019年O3上升的影响。相关成果以“ChineseRegulations Are Working—Why Is Surface Ozone Over Industrialized Areas StillHigh? Applying Lessons From Northeast US Air Quality Evolution”为题发表于地学领域知名期刊《Geophysical Research Letters》。

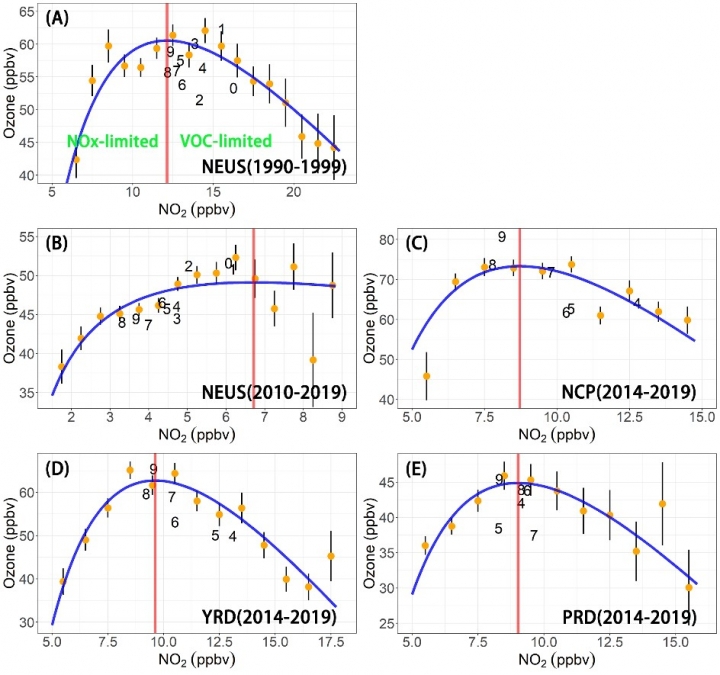

地表O3由氮氧化物(NOx)和挥发性有机化合物等前体物通过光化学氧化过程生成,该过程具有明显的非线性特征。其中,对于高浓度NOx(NOx过剩区)而言,此时O3浓度会随NOx浓度的降低而增加;而当NOx浓度较低(NOx敏感区)时,O3的浓度变化则与NOx一致。一个典型例子是美国东北部在1990-1999年处于非线性化学拐点右侧(即NOx过剩区),此时NOx排放降低导致O3浓度升高(图1A);而其在2010-2019年则处于非线性化学拐点左侧(即NOx敏感区),此时NOx排放降低能显著改善O3污染状况(图1B)。

通过对比分析我国2014-2019年的地面污染物观测数据,姜哲研究员团队发现华北平原(图1C)和长三角(图1D)城市群O3与NOx变化关系与美国东北部1990-1999年的情况类似,即都因NOx浓度较高而处于非线性化学拐点的右侧,所以即便中国的节能减排政策已经使得国内这些城市群NOx排放持续降低,但O3浓度却不降反升了8 ppb。但另一方面,可以注意到在2019年NOx浓度已到达了非线性化学拐点区域,故根据美国O3在随后(2010-2019年)NOx敏感区的变化特点(图1B)可以推断,若继续控制NOx的排放将开始有效降低我国东部城市群O3浓度,从而进一步改善空气质量。

这项研究得到了中国科学院人才计划和国家自然科学基金(41721002)的支持。同时,中国科学技术大学超级计算中心为本研究提供了高性能计算支持。姜哲研究员为通讯作者,博士研究生陈小康为论文第一作者。

参考文献:

Chen, X., Jiang, Z., Shen, Y., Li, R., Fu, Y., Liu, J.,Han, H., Liao, H., Cheng, X., Jones, D., Worden, H., and González Abad, G.:Chinese regulations are working - why is surface ozone over industrializedareas still high? Applying lessons from Northeast US air quality evolution,Geophys. Res. Lett., 48, e2021GL092816, https://doi.org/10.1029/2021GL092816,2021.

论文链接:https://doi.org/10.1029/2021GL092816

返回列表

返回列表