近日,中国科大地球和空间科学学院大气科学专业陆高鹏教授课题组同美国杜克大学Steven A. Cummer教授合作,利用2013年夏季在北美地区获得的红色精灵低光度、高速光学观测数据以及多站点低频-甚低频-超低频磁场天电数据,在国际地学著名期刊《Geophysical Research Letters》(IF=4.58)发表了题为“ Comparison between high-speed video observation of sprites andbroadband sferic measurements ”的研究论文。

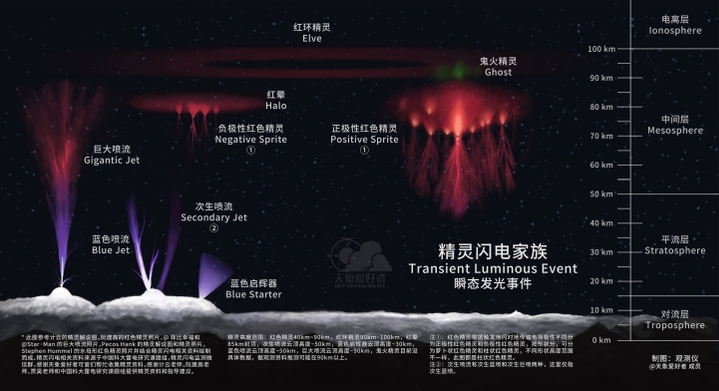

红色精灵(red sprite)是指在对流层超强地闪(CG)回击过程中,由大量电荷转移引起的瞬时电场扰动产生的中高层大气介质击穿现象,发生高度约40-90 km。光晕(halo)是中高层瞬态发光现象(Transient Luminous Events, TLEs)的一种,形状似薄饼,主要发生在地闪回击正上方水平偏移小于20 km,高度约75-85 km的中高层大气空间(如图1所示)。红色精灵和光晕的产生与其致因闪电息息相关,为了深入了解这两种现象的始发机制,需要同时对两者与其致因闪电进行全面观测和分析。由于同时获得母体闪电观测数据与其激发的TLE观测数据不易,能结合针对母体闪电的高时间分辨率的地基磁场数据与针对精灵动态发展和光学特性的高速光学数据分析其始发机制的观测个例极少,加之光晕出现在红色精灵事件中的概率较低,目前人们对光晕的始发机制的研究还不够深入。

图1 由天象爱好者团队制作的中高层瞬态发光现象示意图(图片来源:https://mp.weixin.qq.com/s/sMJgNDJnbnnGSXQVSIp_KA)

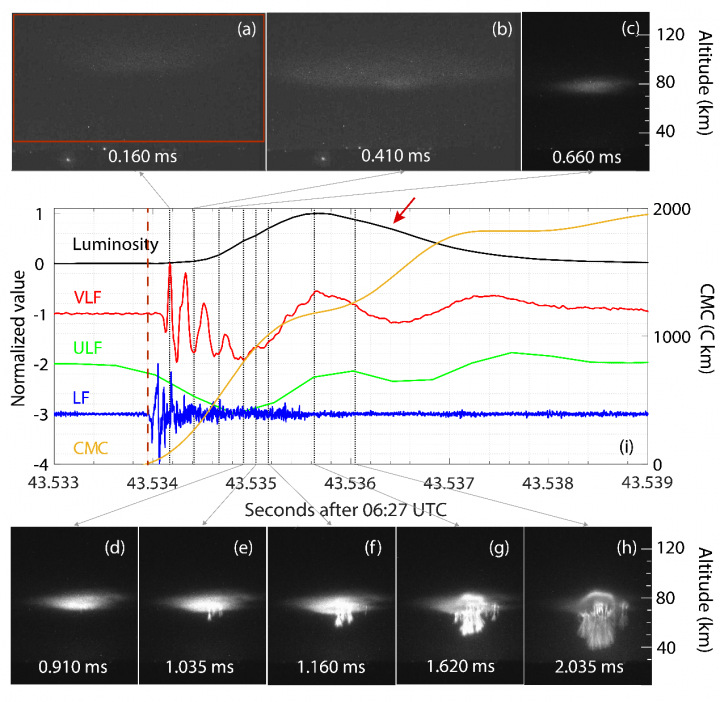

针对这一问题,团队利用了高速摄像光学观测数据、低光度观测数据以及宽带闪电磁场测量数据对2013年6月12日晚发生在美国中部一个中尺度对流系统上空的两例伴随有光晕的正极性红色精灵事件进行了分析。文章通过分析高分辨率地基宽带磁场数据反演闪电产生的电荷距变化,指出闪电回击产生的电荷转移情况。同时对照高速光学观测数据可揭示精灵事件中淘气精灵、光晕、流光在微秒级时间尺度电荷转移情况下的动态发展(如图2所示)。

图2 (a-h)发生在2013年6月12日晚世界时0627:43 UTC的事件A的高速光学图像;(i)事件A的高速光度变化波形,射频磁场信号波形和反演得到的电荷矩(CMC)波形,红色垂直虚线代表回击的开始时间。

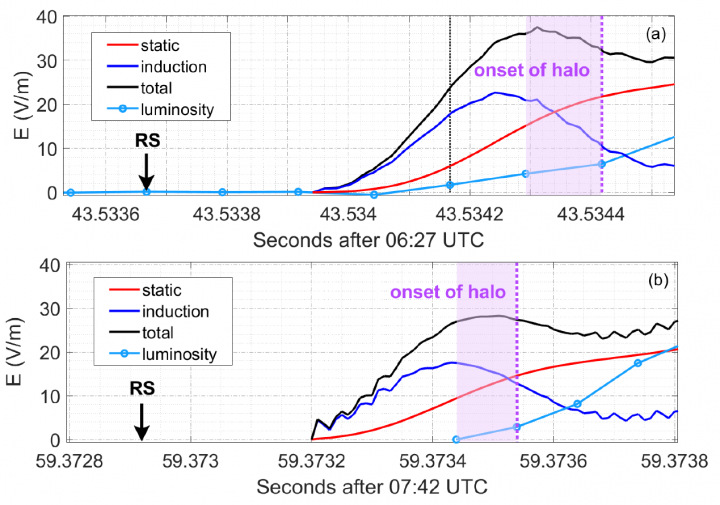

关于红色精灵的驱动电场的模拟研究,目前被广泛应用的理论是基于全波模型的电场计算理论和准静电场理论,然而,应用这些理论不能深究地闪回击电流传输过程中电荷本身及其运动在中高层空间激发的电场特性。为了更细致地揭示光晕的始发机制,本文通过可以区分电荷本身激发的静电场分量、电荷移动激发的感应场分量以及电荷加速产生的辐射场分量的传输线模型在亚毫秒级时间尺度上分析此次闪电回击在光晕发生高度处引起的电场分量的扰动,并提出除了电荷本身激发的静电场外,电荷移动激发的感应场对光晕的始发有重要作用(如图3所示),对传统的准静电场理论进行了重要的补充。指出在未来有关红色精灵和光谱的模拟研究工作中,必须进行其他综合观测和分析以深入了解感应场对光晕形成和红色精灵始发的特定作用。

图3 (a)地闪回击在事件A的光晕起始高度处的扰动电场;(b)地闪回击在事件B的光晕起始高度处的扰动电场。光度曲线上的空心圆时间代表高速相机捕捉到精灵图像的时间,黑色箭头代表回击(RS)开始时间。

已有研究表明红色精灵的始发会受大气背景环境的影响(特别是中性大气密度),例如重力波、流星尾迹等都会影响局地大气环境。本文在模拟地闪在中高层空间激发的电场扰动时并没有考虑事件发生区域大气环境背景的影响,这需要在将来的工作中开展更多的观测实验,对中高层的局部环境条件开展进一步的观测研究,获取更多的有效数据,通过足够大的数据集,实现对红色精灵和光晕的更深入的了解。

以上研究成果对了解红色精灵,特别是光晕的始发机制具有重要意义,同时提出了母体闪电的电流强度和持续时间尺度对红色精灵的亮度以及事件发光持续时间存在影响,为以后的研究提供了新的思路。本论文的第一作者为中国科大地球和空间科学学院大气科学专业的博士生任欢,通讯作者为地空学院大气科学专业陆高鹏教授。

该研究受到国家重点研发计划项目课题“雷暴云起放电过程的立体协同精细化观测” (2017YFC1501501),国家自然科学基金(41875006、42005068和U1938115),中国“子午工程”项目,中央大学基础研究基金(WK2080000134和WK6030000114)的支持 ,以及美国国家科学基金“动力和物理气象学项目”(AGS-2026304)的资助。

全文链接:Ren,H., Lu, G., Cummer, S. A., Peng, K.-M., Lyons, W. A., Liu, F., et al. (2021).Comparison between high-speed video observation of sprites and broadband sfericmeasurements. Geophysical ResearchLetters, 48, e2021GL093094. https://doi.org/10.1029/2021GL093094.

撰稿 : 任欢